关于徐冰的《析世鉴——世纪末卷》,自两度展出以来,见诸于报刊的文字已经很不少。其反响之强烈,其褒贬之不一,在近年画坛尚属少见。尽管有评家认为“空前的赞扬”已经够多,但我依然觉得言犹未尽,还想说一点什么。因为在我看来,这件作品的潜在影响还远未显示出来。

从“音义符号”转向“视觉符号”

《析世鉴》何以能产生如此反响,值得认真研究,不能简单看作是‘评家一窝蜂”。当今画坛,有几位画家的作品曾牵动评家峰拥而至呢?实在数不出多少。有的评家认为,徐冰的作品来自于谷文达的“文字系列”和吴山专的“红色幽默”,因此,“从原创性说,徐冰的天书没有超越谷文达、吴山专。”我以为,这是一个十分表面的认识。徐冰的《析世鉴》与谷、吴二位采用文字的作品有着质的不同。谷文达是将文字作传统的“替身”来玩弄、亵读,来发泄他的叛逆情绪。他像一个弄潮儿,随手拣拾起中国汉字,翻来复去地摆弄、审视、嬉戏、玩耍、嘲讽;他通过“错误的标点符号与文法逻辑、错字、倒字、反字、无意义字、综合的字、重叠的字、分解的字、漏字、偏旁互借的字,以及标点符号与文字偏旁非常识性的结合等等”⑴,作为“审美过程”去“自由自在地创造”。

“在审美的陈述中找回失去的直觉整一性的把握”,“通过非陈述性的文字”、“取消或部分地取消了陈述‘真理’的义务”,从而“把文字的意义推进到一个遥远而又陌生的世界”⑵。但是,他的“非陈述性”实际还是陈述的。因为他虽然做着将文字分解、破坏的“文字游戏”,但却并未放弃对字音、字义和语义的利用,所以他的探索并非纯视觉和纯绘画的。看他的画,依然需要“阅读”,需要从文字的阅读中理解其创作动因。同样,吴山专的“红色幽默”也仅是借助于荒诞的语言表达了一个荒诞的现实,将不相关的词语随意组合以表现“文化革命”所带来的“文化赤字”。他并没有对作为其视觉语言的构成因素的“文字”本身做任何思考,因此,他作品中的文字,依然是一种“音义符号”。

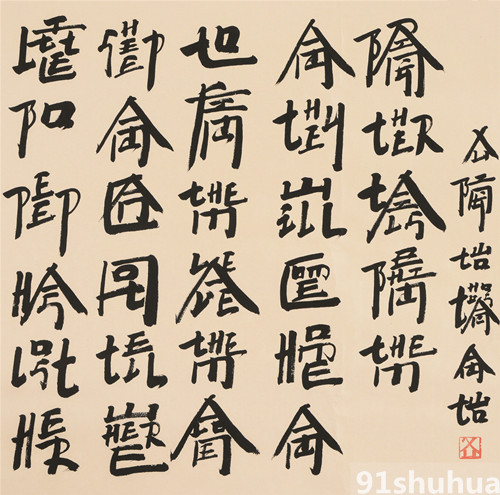

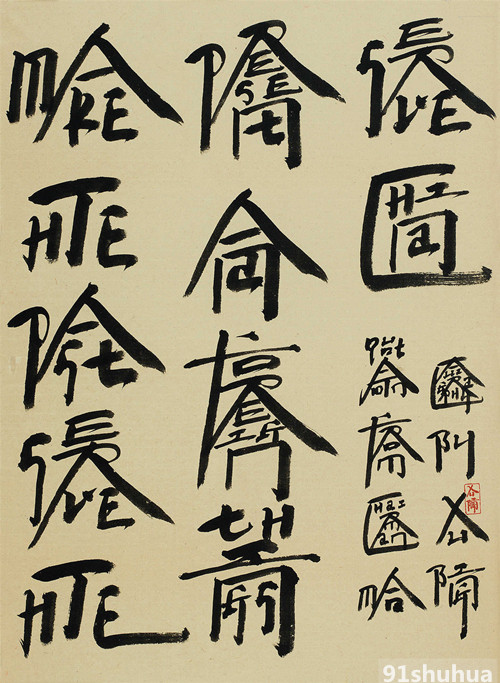

而徐冰作品中的文字则排除了这种“音义”性,他对于“文字”的再造完全是出于语言的需要。他既非原封不动地借用“文字”,目的也不在嘲弄文字本身。他不同于谷文达,故意把字写错、写反、写倒、写漏。不能把他刊刻的近两千个方块字看作是“ 错字”,因为其中没有一个“不错”的字。他是通过对字型的重组和再造完成了一个巨大的工程——从音义符号向视觉符号的全盘转化。除了标题,他没有在作品中运用一个现成汉字,他打破汉字原有笔划规定而重新组装,使最具中国文化色彩的方块字不再作为交流工具的语言文字和书面形式。不再成为字音、字义的载体。他只保留了汉字字型的美学规范,将文字还原到笔划本身,变成一种纯粹的“点线结构”,一种横、竖、撇、捺的自由组合。由于剔除了作为文字符号的“字音”、“字义”,从而使“字型”的美独立突现出来;由于它不再是文字语言的符号,由于它排除了从字义上识读、语义上理解作品的任何可能性,从而使文字语言转化为绘画语言,使音义符号转化为视觉符号。然而,也正是由于将文字变成了无法释读的纯视觉符号,才使它们具备了一种新的文化涵义。而谷文达所说的创作过程作为一种“审美过程”,作品作为一种“审美的陈述”而非真理的陈述,在徐冰的笔下体现的更为彻底更为纯粹。正是他(而不是谷文达)“把文字的意义推进一个遥远而又陌生的世界”,使文字的性质、结构的演变进入一个意想不到的艺术境地,从而越出了作为“语言学”的一个部门的“文字学”的领域。徐冰对文字的创造性演化,不仅提供了一个寻求字型多种视觉意义的范例,而且可能引发人们对“字型美学”的研究兴趣以及书法观念的变更。

书法作为一种视觉艺术应该也是注重于字型而非字音字义的艺术。然而书法却至今尚未在视觉语言上达到如《析世鉴》这样一种纯度,语义还始终主宰着书法艺术的创造。在艺术日趋多元的今天,书法家为何不能对汉字作纯字型的研究?为何书法必须负载一种文字内容,字与字的排列、组合只能依从文字内容的需要而不能依从审美内容需要?《析世鉴》如能付梓出版、刊印成册,必将给书法家以新的启示,从而使书法艺术拓出新的领域。

方块字作为华夏民族的独特创造,较之于别民族的文字创造具有很强的个性。它便于灵活地层层组合,“易读值极高”,并且有“许多印欧语文所不具备的特异功能”⑶。一位日本学者说,每个汉字就是一个“集成电路”。但汉字的这种文字学价值在《析世鉴》中却不复存在了。集“形、音、义”于一体的这一个个“集成电路”。被徐冰肢解、重组后,变成了一个个没有读音和没有意义的“纯形”。从文字学的角度看,这或许是一个极其荒唐的举动,但从美学和视觉艺术的角度看,则不仅不荒唐,还可能被确认为一个前所未有的突破——在书与画的双向发展中表现出新的轨迹。

从“书画同源”走向“书画同归”

人们把《析世鉴》称作“天书”,因为它无法释读。但作者自己是把它称作“版画”——《徐冰版画展》即此之谓。但它又确实是“书”,书的形式,书的装帧,书的设计。《世纪末卷一》、“卷二”、“卷三”,即书之称谓。然而,读书观画的常识在这里全不适用。因为它分明是书,却不能读;分明是画,却难以观。有人看了“徐冰版画展”不无遗憾地说,“没有看到一张版画”。有书法界人士事后又不无遗憾地说,“因为是‘版画展’ 所以没有去看”。

“书”的概念在这里既指“书籍”(在外部形式上),也指“书法”(字型与结体的变异理应归“法”的范畴)。但无论从哪一层含义上看,“书”与“画”在《析世鉴》中都达到了“同一”。从“书”的角度看,它既具有传统线装书典雅的美,又具有方块字结构的美;从“画”的角度看,它既具有纯视觉的点线组合的抽象美,又见出一个版画家刻刀和拓印的功力。因此,同出于一源的书、画,在这里表现出“同归”的迹象。

“书画同源”说最早见之于张彦远的《历代名画记》中“叙画之源流”:“颉有四目,仰观垂象。因俪鸟龟之迹,遂定书字之形……是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。”又说:“周官教国子以六书。其三曰象形,则画之意也。是故知书画异名而同体也”⑷。可见,书画同源说是书画分离(“书”沿着抽象符号的方向发展,“画”沿着具象写实的方向发展)之后对其生成期的认同。书与画在肇创阶段的同一,其基点是“象形”,“象形者画成其物,随体诘屈,日月是也”(《说文解字?叙》)。但徐冰的“书画同归”却不是回到“象形”的原始状态(从这个方向努力的书法家大有人在),而是由负载着音义内涵的文字符号和负载着绘画内涵的形象符号“同归”于一种纯粹抽象的视觉符号。它既无文字应有的音义,也无绘画应有的形象。而《析世鉴》所具有的文化内涵和精神内涵恰恰产生于对音义的阻抗和对形象的舍弃,所以,这种“同归”是在一种纯抽象的高层次上展开的,是一种更高的综合。

主体的无知与客体的不可知

作为一件艺术作品,《析世鉴》无论其外观还是其内质,既十足地“传统”,又彻底地“现代”。正是这种熟悉的“传统感”和陌生的“现代感”构成欣赏过程中一个巨大的心理跨度。“熟悉”使你陷入“阅读误区”,“陌生”又令你茫然困惑。而《析世鉴》的真正魅力正在于这种“不可解读性”。展开的大书洋洋洒洒、密密麻麻,但居然没有一个字为我们所能认识(据说一个老学究在展厅里转了好几天,只发现了三个曾在民间流传过的异体字)。无法释读的困惑使一个巨大的真实——一部在刻版、印刷、装帧几方面均达到精致完美程度的多卷本线装书实体变得虚无荒诞。仿佛走进一个看似非常熟悉实际上却完全陌生的世界;一个生活于其中却全然不了解其真像的世界;一个看似在我们的知识范围之内实际上却完全越出我们知识范围的世界。面对这样一个令人陷入窘境的世界,我们不禁发问:是我们无知,还是这世界就不可知?或者说,正是“我们所有的知识把我们更带近无知”(艾略特)?在这里,我们首先经验到一种自我否定的痛苦。诡秘的《析世鉴》,一面呼唤着你的阅读热情,诱发着你的阅读愿望,一面又阻断你的阅读念头,摧毁你的阅读企图。它愈是和你拉开距离,就愈将你剥夺得一干二净,使有知者变得无知,渊博者变得浅薄,自信者变得自悲;而客体的不可知一旦转化为主体的无知,一种神秘感、敬畏感便油然而生。

在这里,可以说徐冰是借用《析世鉴》那优雅堂皇的传统风姿向他的观众开了一个不小的“玩笑”。然而,由于这个 “玩笑”开得太认真、太庄严,以致使他的观众在经受一番“捉弄”和“戏谑”之后竟无怨言,甚至甘愿接受这个“骗局”。确实,世界上恐怕还没有人用近两年的巨大劳动来制作一个“玩笑”,但徐冰却这样做了。他用机智“亵读”了他的读者,又用严肃与真诚换回了他们的信赖。

徐冰所以要“亵渎”他的“读者”,是因为他必须尊重他的“观众”。他明确告诉他的“读者”:视觉艺术只有“可视性”而非“可读性”。无法释读的“文字” 只能靠直觉来把握。《析世鉴》属视觉艺术,它虽以“书”的形式出现,却拒绝人们对他作出阅读反应,带着“视而可识,察而见意”的阅读习惯去欣赏,结果只能是视而不见。只有从“读者”转化为“观者”,才能将释读中的荒诞感转化为视觉上的庄严感,才能在其整一性的视觉建造中感悟到丰富的精神底蕴。

真实与荒诞的共处观念与语言的同构

就《析世鉴》的表现手段而言,它很像一部关于世纪末的现代寓言,语言自身的独特选择即已暗示出它的主题:如施太格缪勒所说,一个“完全不可理解的、荒谬的”世界;一个使人“失去了一切支撑点,一切理性的知识和信仰都崩溃了”的世界 ⑸。面对《析世鉴》,人们如“‘漂泊在无际的虚无之中”,精神失去了“一向停泊的锚锭”(尼采语)。而徐冰的这一虚空意识正是建立在对世纪末的真实感悟之上。现实本身就是一本读不懂的书。画家在无尽无休的精神困惑中经过长期思索终于“说”出这个巨大的真实。只要观众不否认这几卷本大书是一个真实的存在,那么“荒诞”也就同时、同样真实地存在着。它作为现代艺术的一种审美形态,反映了青年艺术家普遍存在的一种“深刻的焦虑”。它不唯徐冰所独有。但就对这一文化心态的表达而言,却唯有《析世鉴》最为透辟、彻底、深刻,也最富智慧与创造性。原因就在于他找到了最恰切的语言和最具创意的表达方式,就在于他将观念的表达牢牢建立在语言的基础上,就在于“观念”与“语言”获得了同构。

有些评家认为徐冰对语言的过分考究是一种“新贵族气”,“太传统 ”,或过分理性的学院派风格。但不管如何评价,对于艺术,我以为“语言即存在”,唯有语言可望成为思维的“直接现实”。不少新潮艺术家的作品表明,他们还没有完全觉悟到这个道理,或者说还不屑于在这个平凡的基点上建造自己的艺术大厦。然而,当艺术观念尚不能与艺术语言取得同构的时候,观念终归是观念。要将观念转化为艺术,就不得不借助于恰切的语言。现代艺术正是一场由观念革命所引起的语言革命。一种新语言的确立,就是新观念的标志。

在工匠与大师之间

我十分欣赏黄永砯富有创意的机巧:他将《中国绘画史》和《现代绘画简史》在洗衣机里搅拌了两分钟就完成了自己的杰作,也“完成”了对中西文化的融合抑或否定。他还运用象征现代思维方式的现代“器物文明手段”来洗涤(批判)康德的《纯粹理性批判》。如果这个厦门达达也采用同样的方法来“洗涤”徐冰的《析世鉴》,那么他完成作品的时值至多只须徐冰的万分之一。但徐冰用近两年时间完成的作品同样显示了一个现代艺术家的机敏。因为他用工匠式的原始方法所完成的是一个非凡的现代艺术构想。正如黄永砂是用一个非凡的现代方法来完成他的作品一样,就艺术构思的创造性而言,它们具有同等的价值。

“工匠意识”古老而又原始。但所有的大师都不会轻蔑它,都必须经由它。从某种意义上看,凡不甘于做“工匠”的人,都难成大师。从事视觉艺术的创造而乏于与物质材料打交道,甚至在与物质材料的接触中从未感到过满足与快意的艺术家是不可思议的。虽然对于一个现代艺术家“想”比“作”有时更为重要和更为关键,但是艺术家的基本素质依然是“作”。在“作”的过程中顿悟艺术之真谛,在“作”的过程中产生奇思妙想。而作就必须与工具材料接触,了解它、研究它、利用它、尊重它、热爱它。所谓“工匠意识”,就是一种对于材料的热衷与渴望,一种对于摆弄物质材料的向往。对于轻视“工匠”的人很难想像,徐冰有什么必要投入这样的巨量劳动去刊刻两千个谁也不认识的方块字。但这种手工作坊式的劳动对徐冰来说绝不是西西弗斯式的受难。关键就在这里,他从这种无限重复的劳作中获得了一种“东方式的认知方式”,“从对一点无休止的体验中获得本心的顿悟及与大自然的契合,行为的纯度及无功利使心灵坦然澄澈、独处闹市尘俗而超然。”然而,这种崇高境界“来自于为明知无意义所付出的努力。这种付出需要对世界大彻大悟的境界,它超越于世俗的急功近利,而获得对存在的终极领悟”⑹。徐冰能以一种“坦然澄澈”的虚静之心去从事一种平凡的工匠式劳动,正是他的不凡之处。不为急功近利的浮躁情绪所驱,正是他的艺术能够取得成功的重要原因。

我曾特意参观过徐冰的“手工作坊”。那一堆让人望而生畏的刻满了字的木头方块告诉我,这工作是何等地单调、乏味,充满了“匠气”,与一个艺术家的工作气派是何等地不相称。但徐冰自己却说他工作得津津有味,一拿起刻刀,就进入一种忘我的境界,真正一个十足的“工匠”。

但徐冰本人给我的感觉却是一个文弱的书生。他不仅不像一个工匠,而且似乎还并不生活在现实之中。他使我感到,他只生活在他的思维之中,生活在另一个只属于他自己的世界。

1989年5月31日初稿于赴南京火车上,定稿于7月